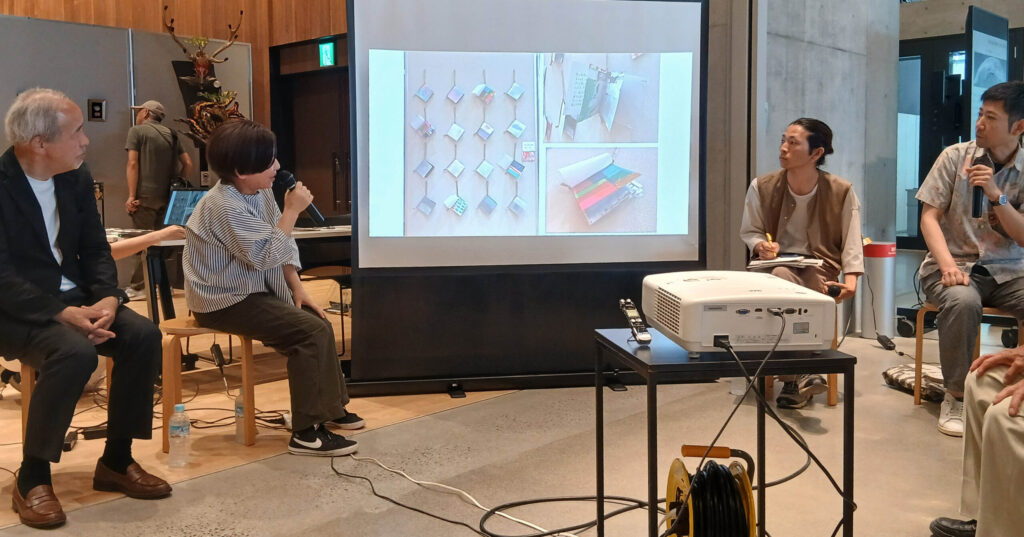

特集作家として参加させていただいた第52回現代美術-茨木2025展「時間のなかで存在すること」においてトークイベントが開催されました

このような機会に登壇させていただき人前で自身の制作の話をするのは人生はじめてのこと。

絵日記を描き始めたきっかけと絵日記作品がどのように変化してきたかを、お話させていただきました。

印象に残ったいくつかの質疑応答、ご紹介します

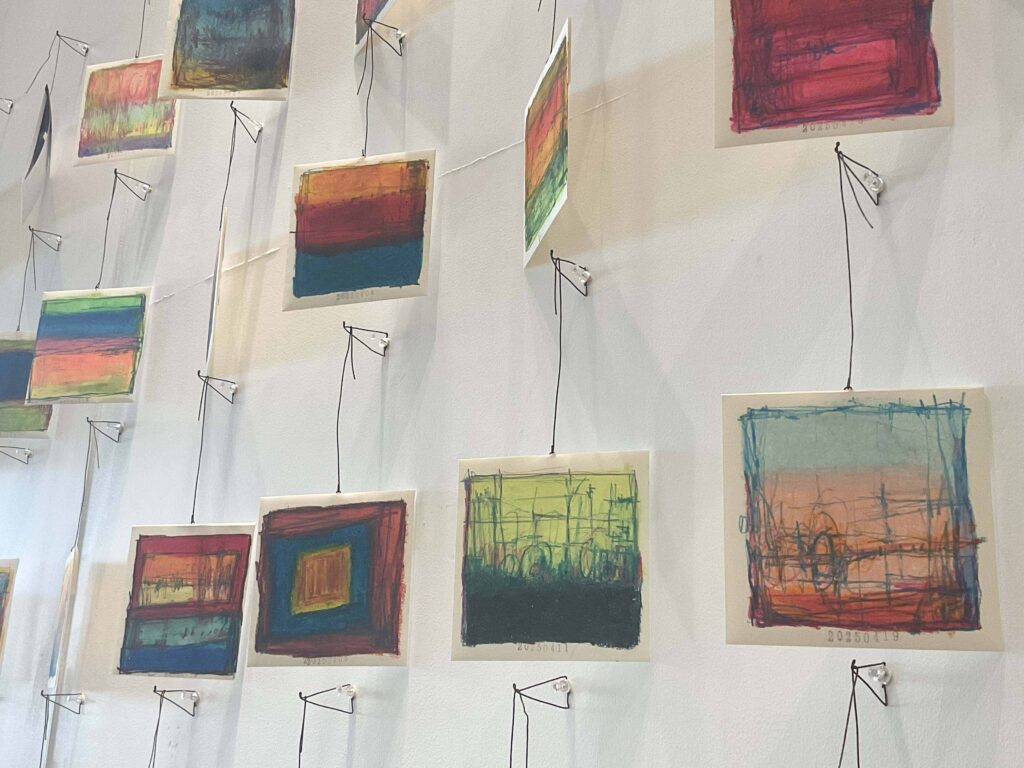

Q.絵はどこで完成になるのか

A-自分の中のもう1人の自分に「これでいいか?」ときき、これでいいとのことであれば完成

Q/ドローイングとコラージュで制作する際に何か違いがあるのか

A「ここにこの色を塗ろう」と「ここにこの紙を貼ろう」の違い=制作に対する思いの違いは意識上には無い

Q.絵日記を描く精神状態と色や線の形に関連はあるのか

A.結果的に、後で関連があることに気付くことがある。けど暗い気持ちだから暗い絵になるとは限らない。意識しすぎると良くないという思いがあり意識しないようにしている

Q.絵日記は1日1枚しか描かないのか、もっと描きたくなったらどうするのか

1日には1枚しか描かない、1日に2枚は描かない。

※もっと描きたくなったらどうするのか?という質問に明確な回答ができなかった。1日1枚のワークとして認識しているのか2枚目描きたいとなったことが無い。寝ていてふと目を覚ました時に描きたい画像が浮かぶことがあるけど、疲れていて描けない時は次回に回す。今、このブログを書いていて思ったのは、文字の日記を書く場合「もっと書きたい」がページ数に比例するように、「もっと描きたい」は1枚の絵日記に対峙する思いが深かったり重かったりするのかもしれない

トークの後も、ご来場くださった方から質問や感想をいただき、自分が思いのままやったことが他者からすると興味深いと思ってもらえることだったりするんだなぁと新たな発見があった。制作の話は特定のわずかな人にしか話したことが無かったので気付かずにいた

今まで、自分の内面について人に話す(作品を発表する)ことに躊躇があった

母いわく「人見知りする子ども」だったらしく、大学生になったときに部活のミーティングにて、自分の考えや意見を言おうとすると声が震えた。なぜ皆そんなに自由に自分の意見を堂々と話せるのか仲間に尊敬の念しかなかった。社会経験の中で少しは鍛えられ声が震えることは無くなった。

実は、幼少期の記憶の中に、周囲と違う考えを言えずに「他者との違い」を閉じ込めていた自分がいる。

そんな幼少期の記憶の話も、またブログにしていきたいと思う。

閉じ込めた幼少の自分を解放する時なのかもしれない。